LA PERCEPCIÓN DE GÉNERO:

LA

PERCEPCIÓN DE GÉNERO EN LOS NIÑOS y NIÑAS DE ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS DE

CD. OBREGÓN, SONORA.

Ernesto

Alonso Carlos Martínez

Instituto

Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)

Resumen

En este estudio, a partir de las imágenes y lenguajes contenidos en un libro de texto seleccionado, se analizó la percepción que tienen los estudiantes de las escuelas primarias públicas de Cd. Obregón, acerca de los roles sociales masculino y femenino. Para ello, se empleó el género como una herramienta metodológica-conceptual, útil para detectar mediaciones simbólico-culturales que constituyen estereotipos relacionales sobre el ser y actuar del hombre y la mujer en un contexto determinado. En una cultura tradicionalmente patriarcal (Scott, 1996), las estructuras sociales del género, son opresivas y discriminatorias para la mujer. Se encontró que en la percepción de género en los estudiantes de primaria, sin importar el sexo, permea una ideología masculina dominante la cual es reforzada por los libros de texto. También se manifestó en el imaginario de los niños y niñas, una incipiente pero importante desmitificación del género.

INTRODUCCIÓN

El

concepto de género, allende su origen y empleo por las grandes corrientes teóricas

del feminismo (Lamas, 1986), en las últimas décadas, ha devenido valiosa

categoría de análisis para reconstruir y construir los símbolos culturales y

sociales que erigen importantes ejes identitarios de lo que universalmente han

sido considerados como prototipos de «comportamientos femeninos y masculinos»

(Thiznau, 2002). La elaboración teórica sobre este constructo, no sólo ha

hecho posible señalar que muchas de las diferencias atribuidas a los sexos son

meras construcciones sociales, sin una base real biológica, sino también, la

necesidad de reinterpretar las relaciones entre lo genético y lo adquirido, lo

innato y lo aprendido, lo biológico y lo social (Cervantes, 1994).

A

partir de lo anterior, se han hecho profundas y lúcidas criticas a aquellas

estructuras y prácticas sociales que de manera conspicua o sutil, representan

formas de opresión y discriminación para las mujeres en función únicamente

de la simbolización cultural que se hace sobre la base de sus «cuerpos

sexuados» (De Beauvoir, 1981). Estas identidades, no son fijas ni únicas sino

más bien presentan un dinamismo que responde a la manera en que la cultura,

conforme a sus valores, norma y sanciona a los comportamientos humanos, articulándolos

con las múltiples posiciones jerárquicas que los sexos ocupan en sus

relaciones dentro de un sistema total predominantemente masculino (Maier, 1999).

Este sistema de género, organiza las relaciones sociales cristalizándolas

en diversas instancias de dominación masculina tales como: estructuras

de parentesco, sistemas jurídico-políticos, división social del trabajo y los

sistemas educativos, entre otros (De Barbieri, 1996).

En

el contexto anterior, la escuela ha sido tradicionalmente reproductora, en sus

currículos formal e informal, de los estereotipos sociales de los roles ´´femenino´´

y ´´masculino´´. El currículo formal se manifiesta en los contenidos de

enseñanza así como en el conjunto de valores y criterios especificados por

lo(a)s maestro(a)s y experimentados por los estudiantes como metas y

expectativas que la sociedad les asigna. El currículo informal se da mediante

la socialización del género entre los grupos mixtos de alumnos y alumnas

(Arenas, 1996).

En

la actualidad existe entre los países del mundo, un amplio consenso en el

sentido que las instituciones educativas, en sus distintos niveles, deben

incorporar a su currículo, contenidos concernientes a las relaciones de equidad

e igualdad de género. (Hulton y Furlong, 2001). De manera especial, los libros

de texto son propuestos para ser modificados, de acuerdo a esta nueva visión,

tanto en el lenguaje empleado como en sus imágenes con un trato más equitativo

para ambos sexos. Reconocidos especialistas (Sacristán, 2001; Driver, 1997;

Rassekh, 1990), coinciden en señalar que los aprendizajes adquiridos durante la

educación básica son fundamentales en la adquisición permanente de

actividades, valores y conocimientos. Vista así, la educación básica se

convierte en un poderoso instrumento mediático de socialización y

endoculturación del género.

Desde

la perspectiva anterior, cobra importancia por su trascendencia, estudiar a

partir de los mismos libros de texto, la percepción de género que tienen los

niños y niñas de las escuelas públicas del nivel básico escolar, a fin de

conocer hasta qué punto, los patrones socio-culturales predominantemente

masculinos, siguen permeando su concepción de los comportamientos de ambos

sexos.

MÉTODO

En

este estudio se trabajó con un diseño no experimental transversal de tipo

descriptivo y correlacional.

Población.

Estuvo constituida por los alumno(a)s, pertenecientes a las escuelas primarias públicas

de Cd. Obregón.

Instrumento

de medición.

Se elaboró un cuestionario con 29 reactivos cerrados, en escala nominal; éstos,

se respondían mediante tres opciones excluyentes entre sí (sólo podía

seleccionarse una de ellas) y, comunes a todos ellos. Estas opciones eran: ´´hombre´´,

´´mujer´´ y

´´ambos´´. A su vez, cada reactivo consistió en una variable categórica

que representaba un prototipo cultural de los ´´comportamientos femenino y

masculino´´ Las variables

nominales se clasificaron en 5 categorías según se refirieran a estereotipos:

´´psico-afectivos´´, ´´relacionales´´, ´´de trabajo´´, ´´físicos´´

o ´´morales´´.

Una

vez elaborado el cuestionario, se aplicó una prueba piloto a una pequeña

muestra de 20 niños y niñas pertenecientes a varias escuelas primarias públicas

de Cd. Obregón, con el fin de analizar la comprensión y el funcionamiento

adecuado de los reactivos. Se encontró que las categorías empleadas en el

cuestionario, fueron perfectamente comprensibles para los estudiantes y las

respuestas dadas por ellos, mostraron gran consistencia.

Procedimiento.

La realización de la presente investigación se desarrolló en las

siguientes etapas:

Muestra:

se seleccionó una muestra no probabilística intencional de 107 estudiantes del

sexto grado de primaria correspondientes a siete escuelas públicas de Cd. Obregón.

67 estudiantes de la muestra fueron niñas y los otros 40, niños. Se eligió a

estudiantes de sexto año de primaria debido a que han desarrollado una mejor

percepción del género, tanto por su edad como por haber cursado todos los

grados anteriores.

Recolección

de datos:

alumnos universitarios del quinto y séptimo semestre del ITESCA, aplicaron

encuestas a la muestra de niños y niñas seleccionados. Para ello, se eligieron

varias imágenes del libro de Historia del sexto grado, representativa cada una

de ellas de las cinco categorías de prototipos culturales ´´femenino´´ y

´´masculino´´ descritas anteriormente. Con base en la observación de estas

imágenes, se les pidió a los estudiantes que asociaran los estereotipos de

cada categoría, a cualquiera de las opciones ´´hombre´´, ´´mujer´´ o

´´ambos´´ que consideraran fuera más conveniente.

Análisis

de Datos:

el análisis de los datos fue realizado con el paquete estadístico SPSS

versión 8.0. Se elaboraron estadísticas descriptivas acerca de las respuestas

obtenidas, así como tablas de contingencia para probar hipótesis acerca de las

relaciones entre el sexo y la percepción del género. La categoría ´´sexo´´

se subdividió en ´´niños´´ y ´´niñas´´, mientras que la categoría

´´percepción de género´´ fue subdividida en las dimensiones: ´´hombre´´,

´´mujer´´ y ´´ambos´´. Cabe mencionar que debido a que un considerable número

de casillas presentaban insuficiencia de casos (menos de 5), se redujo el número

de casillas a una matriz de 2X2 mediante la inclusión de dos casillas en una;

así por ejemplo, en ocasiones las frecuencias correspondientes a las opciones

´´hombre´´ y

´´ambos´´ se aglutinaron

en una sola casilla llamada ´´hombre y ambos´´, en otras fueron ´´mujer y

ambos´´ así como ´´hombre y

mujer´´. Lo anterior, se hizo con la finalidad de que el estadístico de

prueba χ2,

resultara más confiable al reflejar el alejamiento real entre la frecuencia

observada y la frecuencia esperada.

RESULTADOS

Los estereotipos masculinos pertenecientes a la categoría psico-afectiva, tales como ´´coraje´´, ´´desconfianza´´, ´´rebeldía´´, ´´valentía´´, ´´orgullo´´ y ´´agresividad´´, fueron atribuidos al hombre por más de un 70% de los niños y niñas; mientras que los prototipos femeninos ´´sentimental´´, ´´tranquilidad´´ y ´´comprensión´´ obtuvieron más del 60% de referencias a la mujer. Los prototipos ´´coraje´´, ´´comprensión´´, ´´sentimental´´ y ´´tranquilidad´´ fueron atribuidos tanto al hombre como a la mujer entre el 20% y 30% del total de la muestra (cuadro 1).

Casi el 90% del total de los niños y las niñas, consideraron que el ´´ejército´´ es una actividad exclusivamente masculina, mientras que las actividades ´´hogar´´, ´´cuidado de hijos´´ y ´´cocinar´´ fueron referidas por la mayoría de la muestra como ´´típicamente femeninas´´ . En cambio, la actividad ´´política´´, es percibida por la mitad de los estudiantes, como una actividad que compete a ambos sexos (cuadro 3).

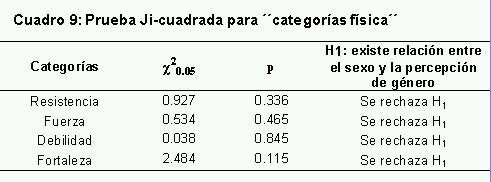

Los

estereotipos físicos ´´resistencia´´ y ´´fuerza´´, son asociados a los

hombres por tres cuartas partes de las muestras; en contraparte, el estereotipo

´´debilidad´´, es considerado como algo ´´propio de las mujeres´´. El

20% y el 13% de la muestra, consideró que las variables categóricas ´´resistencia´´

y ´´debilidad´´, son atributos compartidos igualmente por hombres y mujeres

(cuadro 4).

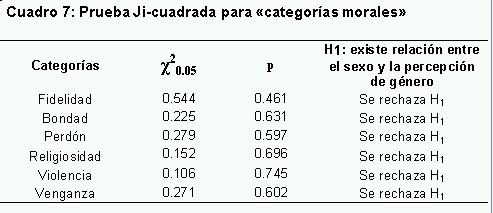

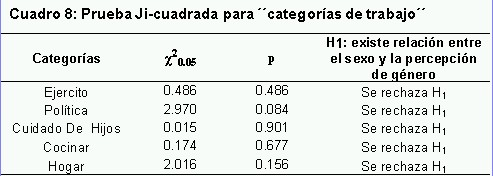

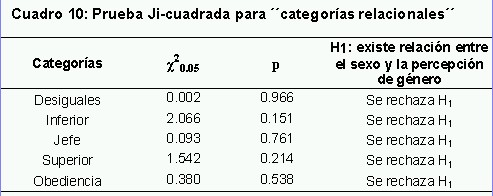

Respecto

a las pruebas de chi cuadrada para probar si las variables ´´sexo´´ y

´´percepción de género´´ están relacionadas, se encontró de manera

consistente, que las ´´p´´ calculadas para cada uno de los estereotipos

correspondientes a las cinco categorías, fueron

mayores que el nivel de significancia de 0.025 (prueba de dos colas), por lo que

no resultaron ser estadísticamente significativas. Esto nos lleva a señalar

que la evidencia empírica recogida en este trabajo, no apoya la existencia de

relación alguna entre el sexo y la percepción de género (cuadros 6, 7, 8, 9 y

10).

En

el análisis del texto de historia del sexto grado de primaria, atendiendo a un

criterio meramente cuantitativo en cuanto a los prototipos culturales de lo ´´femenino

y lo masculino´´, se encontró que de un total de 133 imágenes, 127 se

refieren al hombre, y solo seis a la mujer (95% masculinas y 5% femeninas). De

manera similar, de un total de 96 textos, 94 se refieren al hombre y, dos a la

mujer (98% masculinos y sólo 2%

femeninos).

Así

pues, Tanto en los textos como en

las imágenes, las referencias a la mujer se hacen en forma muy marginal. Ante

esta evidencia, podría argumentarse que los datos expuestos, no son

significativos debido a que se trata de un libro de la historia de México y

evidentemente el papel de los hombres en ella, ha sido determinante en las

transformaciones que ha sufrido el país; sin embargo, esto mismo es una

muestra, del papel reproductor de los roles masculinos y femenino impuestos por

el género que en este caso, está jugando la escuela.

Respecto

a los estereotipos socioculturales, la masculinidad de los personajes aparece en

los dibujos a través de sus vestimentas, las actividades que realizan y sus

aspectos físicos. La mayoría de las figuras, aparecen vestidas con trajes

militares y grandes sombreros, mientras que corren en caballo las calles de la

ciudad, o bien atraviesan a galopeo el campo. Sobreabundan los dibujos que

muestran a los hombres en feroces combates militares. Llama la atención que los

personajes muestran una mirada firme con posturas altivas y no faltan en ellos

los enormes bigotes que junto con el sombrero hacen sobresalir los gestos

temerarios y retadores. El fusil o la pistola es parte de la indumentaria.

En

lo que a los textos se refiere, es obvio que estos, omiten a los modelos

femeninos de los procesos históricos del país, y sólo los mencionan en relación

con las figuras masculinas. Por ejemplo, la corregidora de Querétaro, Doña

Josefa Ortiz, se le describe como quién da la voz de alerta a los insurgentes

de que sus planes de insurrección habían sido descubiertos. Todos los genéricos

o plurales que aparecen en los textos, sin excepción son masculinos, por

ejemplo: en la p. 50 se habla de ´´los artistas y los estudiosos que se empeñaron

en crear una cultura nacional´´, como si las mujeres en nada hubieran

contribuido a este hecho, la p. 74 se refiere a ´´las libertades y los

derechos de los ciudadanos´´ en donde, resulta

claro que las mujeres son marginadas de dichas libertades y derechos. La

p. 94, refiriéndose a la expropiación petrolera, nos dice que ésta ´´se vio

respaldada por los mexicanos´´, aquí nuevamente las mujeres han sido

excluidas de tan importante acontecimiento histórico.

Igualmente

notorio en los textos, en que el único personaje femenino histórico mencionado

en los textos, aparezca con su apellido materno reemplazado por el de su esposo

en un de previo al mismo como es el caso de Josefa Ortiz de Domínguez

. Así, mientras el hombre se identifica desde el principio con un nombre y un

apellido que no cambiarán durante el transcurso de su vida, la mujer, por el

contrario, al cambiar el apellido materno por el de su esposo, pasa a un segundo

plano como si fuera propiedad de su esposo. El empleo de este lenguaje en los

textos, sigue reflejando la cultura masculina dominante.

En

la lengua mexicana, los plurales pueden expresarse

en masculino o en femenino. En todos los textos invariablemente, cuando el

plural abarca tanto a sujetos masculinos como a femeninos, se utiliza el plural

masculino, por ejemplo la p. 19 refiriéndose a los habitantes masculinos y

femeninos de la Nueva España, los menciona como «los españoles y los

hispanoamericanos», la p. 36 llama ´´los mexicanos´´ como una forma de

referirse a todos los habitantes del país. Solamente un texto de la p. 84 que

se refiere a la nueva participación femenina en la vida pública del país,

utiliza el plural ´´las mujeres´´ ya que evidentemente abarca sólo a las

mujeres.

CONCLUSIONES

La

evidencia empírica aportada en este estudio, muestra que la percepción de género

en los estudiantes del nivel básico escolar, independientemente del sexo, está

permeada por estereotipos socioculturales de lo ´´femenino´´ y lo ´´masculino´´,

en donde el estatus social asignado por el imaginario colectivo a la mujer (Harris,

1986; Serret, 1992), está claramente en situación de vulnerabilidad respecto

al del hombre. Esto explica la sorprendente homogeneidad con que las niñas al

igual que los niños atribuyen de manera exclusiva a la mujer, estereotipos como

´´inferioridad´´, ´´cuidado de hijos´´, ´´cocinar´´ y ´´fidelidad´´,

entre otros; mientras que ´´valentía´´, ´´superior´´ y ´´jefe´´,

son percibidos como exclusivos del hombre, por ambos sexos.

Esta

interiorización del género, por parte de ambos sexos, es creada y recreada por

la mediatización del sistema educativo (Arenas, 2000). Los actuales textos del

nivel básico escolar, aunque presentan pequeños avances, versus las ediciones

anteriores, respecto al manejo indiscriminado del género, todavía se observa

en la mayoría de sus contenidos el uso de lenguajes e imágenes predominantes

masculinas. A partir de esta evidencia se hace necesario una revisión crítica

de los textos que considere condiciones de equidad e igualdad de género en sus contenidos (Bonino, 2002).

La

uniformidad con la que los estudiantes de primaria, interpretan y valoran las

diferencias sexuales así como los comportamientos ligados a ellas, es

atribuible a la acción coercitiva que las estructuras sociales del género

ejercen sobre ambos sexos. De esta manera, lo que culturalmente son considerados

como comportamientos ´´connaturales´´ al hombre y a la mujer, en realidad no

representan sino ideologías dominantes de opresión y marginación para las

mujeres, sin otro fundamento que el hecho de ser mujeres (Lamas, 1996). Llamar

la atención sobre lo anterior es importante ya que históricamente ha

representado para la mujer mexicana, mucho menos oportunidades respecto al hombre, en igualdad de

circunstancias, de autodeterminarse y desarrollarse como ser humano en todas sus

potencialidades (González, 1994).

Sin

embargo, otro aspecto relevante que esta investigación ha puesto de manifiesto,

es la incipiente pero importante desmitificación del género que ha empezado a

ocurrir (Massolo, 1995) . En este sentido, llama la atención el hecho de que

algunos estereotipos que de manera tradicional en nuestra idiosincrasia, han

sido considerados como ´´exclusivos de la mujer´´, tales como: ´´sentimental´´,

´´fidelidad´´ y ´´bondad´´, entre otros, fueron percibidos por un

porcentaje significativo de niños y niñas, como rasgos que convienen por igual

a ambos sexos.

Finalmente,

estos resultados obtenidos pudieran servir de orientación para todos los

actores involucrados en la educación, en buscar desde sus campos respectivos,

cambios sustanciales que incidan en un trato equitativo para los estudiantes de

ambos sexos, y en promover su desarrollo personal y profesional en forma

igualitaria, de forma tal que no solamente las mujeres tengan las mismas

oportunidades de éxito que los hombres, sino que ellas sean valoradas del mismo

modo.

BIBLIOGRAFÍA

Arenas,

Gloria (1996). Investigación sobre la vida de las niñas en la escuela. En:

Triunfantes Perdedoras. Ed. Estudios y Ensayos/Centro de Publicaciones de la

Universidad de Málaga. España, cap. V. (En línea): http://www.nodo50.org/mujeresred/coeducacion-gloria_arenas-2.html

(

Consulta: 8 de junio de 2002).

Arenas,

Gloria (2000). Las madres en la educación, una voz siempre presente, pero,

¿reconocida? En: El harén pedagógico. Coord. Miguel Angel Santos Guerra.

Edit. Grao, España. (En linea): http://www.nodo50.org/mujeresred/coeducacion-gloria_arenas-2.html.

(Consulta: 29 de mayo de 2002).

Bonino,

María (2002). Social Watch on education and gender. (En

línea): http://www.socwatch.org.uy/ (Consulta: 25 de marzo de 2002).

Cervantes,

Alejandro (1994). Identidad de género de la mujer: tres tesis sobre la

dimensión social. En: Revista Frontera Norte Vol. 6, Jul-Dic. El Colegio de

la Frontera Norte, Tijuana, pp. 9-24.

De

Beauvoir, Simón (1981). El segundo sexo, Vol. II. Ed. Siglo XX, Buenos

Aires, pp. 13-70.

Driver,

Rosalind (1997). Ideas científicas en la infancia y en la adolescencia. Ed.

Morata, España.

González,

M. Soledad (1994). Mujeres, trabajo y pobreza en el campo mexicano. En:

Las mujeres en la pobreza. GIMTRP/Colegio de México, pp. 179-216.

Harris,

Olivia (1986). La unidad doméstica como unidad natural. En: El género:

la construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG/Porrúa. México, pp.

35-96.

Hulton,

Louise y Furlong, Dominic (2001). Gender equality in education: a select

annotated bibliography. University of Sussex. En

línea: http://www.ids.ac.uk/bridge/ (Consulta: 25 de abril de 2002).

Lagarde,

Marcela (1990). Cautiverio de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas

y locas. UNAM/Facultad de Filosofía y Letras. México, pp. 13-38; 65-98.

Lamas,

Martha (1986). La antropología feminista y la categoría de género. En:

Nueva Antropología N. 30, México,

pp. 173-198.

Lamas,

Martha (1996). Usos, dificultades y posibilidades de la categoría de género.

En: El género: la construcción útil para el análisis histórico. PUEG/Porrúa.

México, pp 327-366.

Maier,

Elizabeth (1999). Historia, aplicaciones y limitaciones de la categoría de género

sexual. En: Revista Frontera Norte. Tijuana.

Massolo,

Alejandra (1995). Testimonio autobiográfico: un camino de conocimiento de

las mujeres y los movimientos urbanos en México. En: La Ventana No. 1.

Universidad de Guadalajara, pp. 62-85.

Rassekh,

S. (1990). Las reformas de la educación y el desafío de mañana. En:

sobre el futuro de la educación. Hacia el año 2000. Ed. Narcea, Madrid, pp.

61-65.

Sacristán,

Gimeno (2001). Educar y convivir en la cultura global. Ed. Morata. España.

Secretaría

de Educación Publica (2000). Historia. Sexto grado. SEP. México, pp.

6-111.

Scott,

Joan W. (1996). El género:

una categoría útil para el análisis histórico. En:

El género: la construcción social cultural de la diferencia sexual. PUEG/Porrúa.

México, pp. 265-302.

Serret,

Estela (1992). Género, familia e identidad femenina. En: Decadencia y

auge de las identidades. Coord. José Manuel Valenzuela. El Colegio de la

Frontera Norte. Tijuana, pp. 9-24.

Thiznau,

P., Roger (2002). Rol del género femenino y masculino en el cine. En:

Biblioteca de psicología y ciencias afines para alumnos, docentes,

investigadores y profesionales (En línea):

http://pcazau.galeon.com/mo_psi041.htm. (Consulta: 23 de mayo de

2002).

Breve

Reseña del Autor

Ernesto

Alonso Carlos Martínez

Es

Ingeniero Industrial con estudios de Filosofía. Es Maestro en Educación por el

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y Candidato

a Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte (COLEF).

Miembro Fundador de la Red de Investigaciones Educativas en Sonora (REDIES) y

Vocal de su actual Mesa Directiva. Es co-editor del IV Volumen de

Investigaciones en Sonora. Actualmente se desempeña como Profesor-Investigador

del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA).

Direcciones electrónicas: ecarlos@itesca.edu.mx; eralcama@hotmail.com